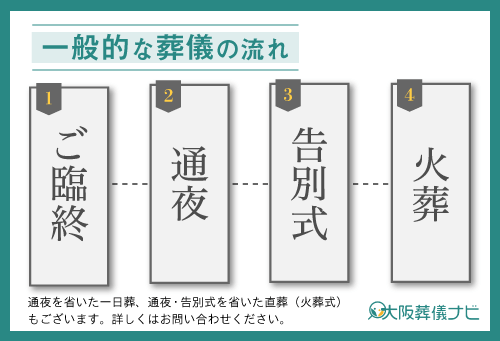

亡くなった方を供養する方法は、様々です。

日本では火葬を行うことが一般的ですが、世界には様々な方法があります。

ここではそのうちの1つである「鳥葬」の概要、宗教ごとの考え方や流れなどをご紹介します。

その他の似た供養方法についてもご紹介していますので是非最後までご覧ください。

鳥葬とは?

鳥葬とは、ハゲワシなどの肉食の鳥類に遺体を食べさせることにより、遺体を供養する方法です。

遺体の供養方法の1つとして、主にチベット地方、モンゴルやインドの一部で現在も行われています。

日本人に住んでいると馴染みがなく「鳥に遺体を食べさせるなんて不謹慎だ」と思う方もいるかもしれません。

しかし宗教的な考え方により、神聖で立派な供養方法として認識されています。

チベット仏教における鳥葬

チベット仏教の教えでは、鳥に肉体を食べさせることによって他の生物に生命を与えることが最大の供養になると考えられています。

人間は生きるために肉や魚を食べるなど、多くの生命を犠牲にしています。

そこで亡くなった後に他の生命に命を与えることでその贖罪になる、というのがチベット仏教における鳥葬が行われる理由です。

また鳥は空を飛ぶため、肉体を天まで届けるという意味合いもあると言われています。

日本人からすると故人の身体を鳥についばめさせるというのは、残酷だと思ってしまうでしょう。

しかしチベット仏教では「輪廻転生」の考えが強く、亡くなると魂は別のものに生まれ変わり、亡くなった肉体は魂の抜けたただの物体である、と考えられています。

そのためご遺体を鳥がついばむことにも、日本人ほど抵抗がないのかもしれません。

むしろ魂が抜けた肉体は出来るだけ早く処理する方がいいと考えられています。

またチベットの気候や風土、鳥葬を行う理由の1つです。

チベットは乾燥が強いため、大きな木が生えにくいです。

そのため火葬を行うための薪が十分に確保できません。火葬があまり行われないのは、そのためです。

土葬という選択肢もありますが、チベットは乾燥した気候のため土が固く、微生物の数が少ないため、分解されずに残ってしまうリスクがあります。

このような気候や風土による理由と、チベット仏教の考え方が結び付いて鳥葬が行われるようになりました。

チベットでも感染症などで亡くなった場合や身分の高い方が亡くなった時には、火葬が行われます。

ダライ・ラマなど更に高貴な方はミイラにして葬られることもあります。

ゾロアスター教における鳥葬

チベット仏教の他にゾロアスター教でも鳥葬が行われています。

ゾロアスター教における鳥葬は、チベット仏教での意味合いと少し異なります。

ゾロアスター教では人間の身体は最大の不浄なもの、魂と分離した身体は悪魔に支配されてしまう、そこで悪魔に支配された遺体を鳥に食べさせ空に運ばせるために鳥葬が行われているのです。

またゾロアスター教にとって「火」は神聖なるものです。

火葬を行うと、その神聖なる火が穢されてしまうと考えられるため、火葬は行われません。

ゾロアスター教での鳥葬は「沈黙の塔」、正式には「ダフマ」と呼ばれる埋葬施設で行われます。

ここには信者以外は入れません。

石造りの塔の頂上に平地があり、そこに遺体を置きます。するとハゲワシが飛んできてついばみ、さらに直射日光により乾燥させられ、数日で白骨化します。

伝説のロックバンド「クイーン」のボーカルだったフレディ・マーキュリーはゾロアスター教徒でした。

しかしフレディ・マーキュリーは鳥葬ではなく火葬で弔われました。

ヨーロッパの多くの地域では遺体を野ざらしにしておくことが禁止されているためです。

そのため実際にはヨーロッパに住んでいるゾロアスター教徒は、フレディ・マーキュリーのように火葬され、その後遺灰を自然にまくというのが一般的とされています。

またハゲワシなどの猛禽類が減少している影響で、遺体がそのまま放置されてしまうケースが増え、火葬を選ぶ信者も増えているようです。

火を穢さない為に、電気式の火葬場を選ぶ信者が全体の2~3割に上るとされています。

鳥葬の流れ

それでは鳥葬の流れを解説していきます。

ここではチベット仏教での代表的な流れをご紹介します。

安置

亡くなったらまず安置をします。チベット仏教では亡くなる瞬間の環境も大事にされているため、既に自宅などで整った状態になっていることが多いです。

息を引き取ったら、多くの灯明を供えます。これは亡くなった人の功徳を増やすため、また暗いところに遺体を置いておくと悪霊に侵されるとの言い伝えがあるためです。

遺体の安置日時・方角を決める

最初に安置された場所から、次の安置場所または鳥葬台に運び出される際には、亡くなった人の干支と亡くなった日に基づいてその日時と方角を占星術によって決めます。

湯灌

鳥葬に備えてトクデンと呼ばれる、湯灌師が遺体を洗います。

トクデンは集落内で代々受け継がれ、無報酬で行っているとのことです。

ハーブ入りのぬるま湯やサフラン水等を用いて洗われます。遺体がきれいに洗われているほど、ハゲタカが早く食べにくるとも言われています。

読経

僧侶の読経により遺体から魂を抜きます。

日本でイメージする葬儀とは異なり、遺族はその場に参列しません。

遺体を裁断

魂が抜かれた肉体は鳥葬台と呼ばれる場所に運ばれ、鳥葬師と呼ばれる職人によって小さく裁断されます。

鳥が食べやすいようにするためです。

ハゲワシが食べる

間もなくするとハゲワシが飛んできて、遺体を食べたり加えて空を飛んでいきます。

そして食べつくされて残った骨は時間をかけて土に還ります。

四十九日までの間、遺族は故人の名を口にしません。

四十九日までは魂がまだ遺族の近くにあり、天に旅立ち次のものに転生しようとしているのを呼び戻してしまう恐れがあると考えられているためです。

鳥葬は日本でもできる?

日本では鳥葬を行うことができません。

日本では遺体の取扱いについて「墓地、埋葬などに関する法律」(通称「墓埋法」)によって定められています。

墓埋法では基本的に埋葬や火葬については市区町村の許可が必要とされており、それに反して遺体を処理すると、刑法190条「死体損壊・遺棄罪」に触れる可能性があります。

また日本においてハゲワシはとても珍しく、入手困難なため鳥葬を行うことは難しいです。

昔は日本でも行われていた?

現代の日本では鳥葬を行うことは難しいですが、昔は日本でも鳥葬が行われていたようです。

飛鳥時代には火葬が行われていたと言われていますが、火葬されたのはごく一部の皇族や貴族、僧侶などの特権階級の人だけで、庶民が亡くなった場合には遺体を野ざらしにして鳥などが食べたりして朽ちるのに任せるのが一般的でした。

京都の三大葬送地の1つである「鳥辺野」は、遺体を山の中の木の枝にかけて鳥が食べやすいようにしていたために「鳥辺野」という地名になったとも言われています。

鳥辺野の入り口には今でも「六道の辻」の石碑が建っており、これを堺にあの世とこの世で分けられているのです。

また沖縄では、日本で火葬が一般的になる1960年代まで行われていました。

鳥葬を見学することはできる?

日本人としては物珍しい供養方法なので、一度見てみたいと興味を持つかもしれません。

それでは鳥葬を見学できる場所はあるのでしょうか。

以前はチベットの一部地域で見学できる場所がありましたが、現在では規制が厳しくなっており見学は難しいです。

見学ができる状態だった時、物珍しさから観光客が多く訪れましたが中にはマナーの悪い観光客がいたため2005年にチベット自治区から「天葬管理暫行規定(てんそうかんりざんこうきてい)」が出され、鳥葬の見学や撮影、録音や発信活動などが制限されるようになりました。

それでも観光客が途絶えなかったため、2015年には立法措置を取りさらに厳しく取り締まられるようになりました。

鳥葬は現地の方にとっては神聖な儀式です。

それが好奇心の対象とされ、撮影されたり流布されたりすることは、現地の方からすると冒涜されたような気持ちになるでしょう。

気になるという場合には、現地で撮影をするのではなく、図書館などで文献をあたるなどしてみましょう。

鳥葬に似た供養方法

鳥葬の他にも世界各地では、火葬以外や土葬以外の供養方法があります。

風葬

風葬は、遺体をそのまま雨風の中に曝して自然に還す供養方法です。

地域によって小屋の中、台の上、洞窟の中など置かれる場所は様々です。

自然の中に置いておくと、鳥などに食べられることもあるため風葬でも鳥葬と呼ばれることもあります。

獣葬

獣葬とは現代でもマサイ族で行われている遺体の供養方法です。

サバンナに遺体を放置し、野生のライオンやハイエナ等に遺体を食べさせます。

亡くなったら、自然にエネルギーを返すべき、聖なる大地にお墓を立てるのは良くない、という考え方から行われているようです。

さらにマサイ族では食べ残しがあったら不吉と考えられているため、血や肉などに塗れさせておくなどの工夫もされると言われています。

ただし最近ではマサイ族の方の中にもキリスト教徒が増えているため、土葬されることも珍しくありません。

水葬

水葬とは、川や海などの水の中に遺体を沈める供養方法です。主にヒンドゥー教で行われています。

以前は日本でも行われていましたが、現在では法律上できません。

火葬してお骨にしてから海などに撒く「海洋散骨」ならば可能なので、海が好きな故人だった、という場合には検討してみましょう。

精霊流しや灯篭流しの風習は、水葬の名残とも言われています。

しかし例外的に日本でも水葬が許可されることがあります。船員法に定められており、航海中に船舶内で死亡し、死後24時間以上経過したことや衛生的に保存ができないと判断されたなど、いくつか条件を満たした場合には、必要な措置を講じて海に葬ることが許されています。

インドでも最近ではお骨にしてから流すのが主流になっていますが、火葬費用が払えない方や毒で亡くなった方などは遺体のまま沈めることもあるようです。

インドではガンジス川の水は聖なるものであり、全ての根源とされているため、最後も水に流すという風習になっています。

またアメリカでも水葬が行われることもあります。

「アルカリ加水分解葬」と呼ばれ、遺体をアルカリ溶液に浸けて分解をしてお骨にする方法です。

火葬による有害物質の発生などがないことや、土葬のように場所に困らないという利点があることから近年注目されています。

アメリカでは州ごとに遺体の埋葬方法について定められているため、アルカリ加水分解葬ができない地域もあります。

食葬

食葬とは、オーストラリアの先住民「アボリジニ」が行っていた供養方法です。

亡くなった人の遺体を、遺族や友人などで食す、いわゆるカニバリズムです。

遺体を食べることで、死者を自分自身の一部にするという考え方があると言われています。

元々は勇者を食べることで、勇者の身体を受け継ぐという考えがあったようですが、実際には勇者でなくても食葬が行われていたようです。

現在では死者の身体を食べることは、感染症などの原因となるとされ、オーストラリア政府によって禁止されています。

まとめ

鳥葬についての宗教ごとの考え方や流れ、その他の自然に任せ他供養方法などをご紹介しました。

まとめると次の通りです。

- 鳥葬とはチベット仏教やゾロアスター教徒の間で行われている遺体の供養方法

- ハゲワシなどが遺体をついばんで骨になるまで置いておく

- 日本では法律によって鳥葬を行うことはできない

- 鳥葬の見学は、現地の法律によって制限されている

- 鳥葬の他にも、風葬・獣葬・水葬・食葬など世界には様々な供養方法がある

鳥葬は日本人にとっては馴染みのないもので、好奇心を持つものかもしれません。

しかし現地の方々にとっては神聖な供養方法です。

日本で葬儀や火葬を行う際の故人を偲ぶ気持ちには変わりないので、興味本位での見学や撮影などは遠慮しましょう。